À l’aube d’un monde en recomposition, la guerre, la confusion idéologique et le vacillement des repères nourrissent un désenchantement global. Pourtant, un autre horizon demeure possible. Il exige un sursaut de lucidité, de volonté, et de civilisation. Ce siècle, que beaucoup redoutent, peut encore tenir sa promesse – celle d’une humanité réconciliée avec la vérité, la justice et la paix. Encore faut-il le vouloir. Et le nommer.

Le XXIe siècle a déjà consommé son premier quart. Nous sommes en 2025. Soit vingt-cinq années déjà écoulées sur les cent qui le composent. Or ces vingt-cinq premières années, marquées par l’irruption du terrorisme islamiste, par le débordement de la violence, des incivilités et des profanations, par les dérives de la post-vérité, par les déséquilibres géopolitiques, par les failles climatiques, par la guerre en Europe et au Proche-Orient, ne sauraient être les annonciatrices d’un siècle dont la promesse est accomplie et réalisée.

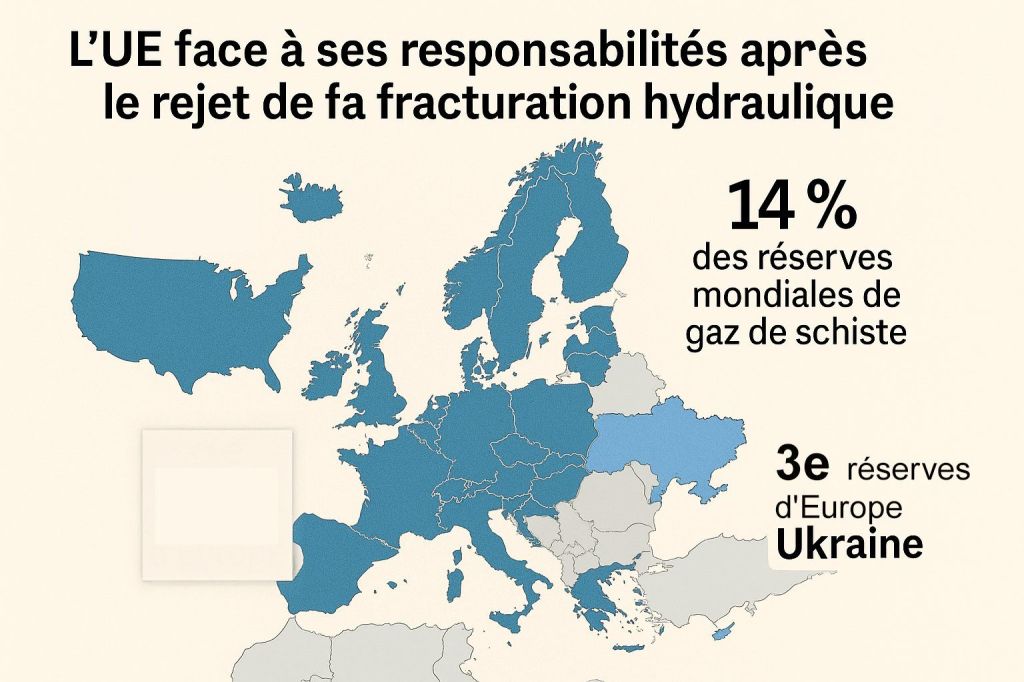

Ce constat est devenu une évidence presque banale : la guerre est là, morcelante et avançant par morceau. Elle est toujours à nos portes. L’Ukraine, Gaza, le Caucase, le Sahel, les tensions indo-pacifiques : autant de foyers qui, loin de s’éteindre, alimentent une même déflagration souterraine continue, inextinguible comme le feu sous la braise.

Il serait vain de croire qu’une victoire militaire, ici ou là, suffira à rebâtir la paix que le monde attend, véritablement, au bout du dédale de ses malheurs perpétuels. Car l’enjeu profond n’est pas territorial, mais civilisationnel.

Mais la paix, la vraie,

celle qui panse le tissu moral

et imaginaire du monde,

exige davantage : une refondation.

Certaines batailles seront gagnées. Le régime de Vladimir Poutine tombera. La souveraineté ukrainienne sera rétablie. L’initiative franco-saoudienne pour relancer la Paix au Proche-Orient aboutira à deux États. L’Islam saura résister à ses imposteurs. Mais la paix, la vraie, celle qui panse le tissu moral et imaginaire du monde, exige davantage : une refondation.

Cette refondation commence par une généalogie du désastre. Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment l’Europe, avec son rêve de concorde et de prospérité, entité de l’Hymne à la Joie, s’est offerte à la Russie sans foi ni loi? Comment la Palestine s’est retrouvée à nourrir, avec et par le hamas, l’engrenage qui tuait son propre rêve au profit d’un Israël se redécouvrant biblique? Il faut revisiter les grandes secousses intellectuelles du XIXe et du XXe siècle et commencer de rechercher les causes des dérèglements cognitifs qui ont fracturé la conscience humaine au point d’ouvrir le monde au tragique. Car c’est dans ces brèches que ce qui est de plus mauvais et vain dans le Politique s’est installé et nous a tous, dans des proportions variables, par ses attractions douces et lentes, dégénérés en acteurs ou réceptacles, toujours en relais, de la violence symbolique, qui arme et tend toutes les autres.

Le milieu du XXe siécle en témoigne avec âpreté, jusqu’à l’abominable.

Il est devenu clair que les totalitarismes du XXe siècle – communisme soviétique, nazisme, fascisme – sont les enfants illégitimes, mais non moins réels, de trois grandes figures : Marx, Nietzsche, Freud. Aucun de ces penseurs n’a voulu Auschwitz ni le Goulag. Mais leurs idées portaient en elles les germes de notre anéantissement.

- Marx a réduit l’Homme à sa classe sociale, niant l’épaisseur singulière de sa conscience.

- Nietzsche a proclamé la mort de Dieu et ouvert la voie au culte du Surhomme, livré à sa propre démesure.

- Freud a dissous la liberté de l’âme dans les mécanismes pulsionnels, mettant à nu l’inconscient sans lui rendre son mystère.

Ces trois brisures ont produit une vacuité, une perte du sens, un appauvrissement de l’élan spirituel et de l’autorité péremptoire qu’il exerce sur l’état des choses.

Raymond Aron, Hannah Arendt, George Steiner, Karl Popper, Emmanuel Levinas ont chacun, à leur manière, tenté de tirer la sonnette d’alarme. Ils ont vu que la modernité dérapait, que la Raison devenait instrument de déshumanisation, que les totalitarismes étaient des religions séculières, et que le visage humain disparaissait derrière les systèmes.

Aujourd’hui, le risque n’est plus seulement l’émergence de nouvelles idéologies — elles sont déjà là: techno-nihilisme, conspirationnisme, identitarisme, populismes digitaux. Les idéologies ont l’imagination de l’hydre pour renouveler leur tête, mais leur nature profonde est la même.

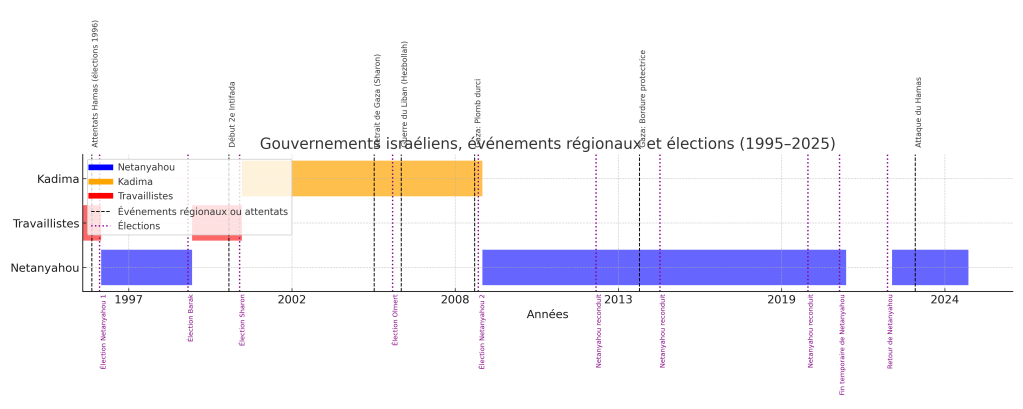

Le risque, c’est que le vide laissé par la chute des anciennes croyances ne soit comblé que par des simulacres. Déjà, des figures comme Vladimir Poutine ou Benyamin Netanyahou tentent de s’incarner comme nouveaux héros messianiques d’un monde en ruine. Leur logique est la même : manipuler les masses, user des images, distordre les récits, imposer la peur.

Ce qui manque, ce n’est pas la puissance. C’est l’harmonie. Ce n’est pas le débat inépuisable et inépuisé, tournant en rond comme un serpent qui se mange la queue, mais l’écoute, la diffraction, l’échappée aux forces gravitationnelles de la pensée réductrice. Ce n’est pas la vitesse, mais le sens. Ce n’est pas le rationnel, mais l’imagination.

La grande tâche du XXIe siècle est donc de réconcilier la justice, la liberté et la vérité. De redonner à la civilisation ses fondements : l’esprit de l’Oeuvre à renouveler dans le Commencement d’un Monde « fini », au sens qu’il est désormais connu, mesurable, dans ses potentiels, identifié dans ses frontières intangibles; mais qu’il faut rendre, enfin!, capable de se hisser à l’enjeu suivant, celui de la Grande Paix Humaine émanant de l’émancipation à l’égard des forces de l’écrasement si puissamment représentées. C’est l’ultime liberté à gagner. Elle passe par une méthode.

Il ne s’agit pas de restaurer un passé illusoire, mais de retrouver un fil d’Ariane entre les humains et de tisser la nouvelle grande histoire qu’ils méritent de constituer entre eux.

Le peuple, dans bien des cas, est pris dans le relativisme, la suspicion généralisée, la marchandisation de toutes choses, y compris de la dignité.

Il faut donc rebâtir. Et pour cela, il faut nommer.

Nommer ce qui détruit : les idéologies totalisantes, les communautarismes victimaires, les dictatures de la post-vérité. Et il faut nommer, avec une rigueur égale, ce qui construit : l’exigence morale, la rationalité ouverte, le sens du commun.

La civilisation à venir n’adviendra pas seule. Elle réclame une conscience éclairée. Une décision collective. Une réhabilitation du Beau, du Vrai, du Juste.

Nous avons consommé le premier quart de ce siècle. Il nous en reste trois quarts pour mériter encore de l’avenir et non pas du passé peu reluisant.

Si les gouvernements gouvernent

à partir d’intérêts matériels,

les grandes nations – celles qui sont appelées

à siéger au Conseil de sécurité de l’ONU –

œuvrent au niveau ontologique

C’est à cette condition que la paix ne sera pas seulement l’absence de guerre, mais le chant même d’une humanité enfin réconciliée avec elle-même.

Et par dessus tout, il faut trouver le courage de refermer la boite de Pandore qui a vu tous les fléaux pénétrer notre temps pour y lever des dissensions de plus en plus fracturantes, transformant l’unité et l’indivisibilité du Peuple en une fable pour enfants qui croient encore au père Noël.

Oui, il existe une généalogie des idéologies mortifères du XXe siècle dont les racines plongent dans la modernité intellectuelle européenne.

Ces penseurs n’ont pas voulu cela — mais leurs idées portaient en elles les sources de notre anéantissement et du désenchantement qui s’est emparé des sociétés post-modernes. Ils ont ouvert la boîte à malheurs et désordres. Il nous appartient, à tous, au-delà de convictions particulières, de la refermer car nous devons bien voir que les papillons qui ont semblé en sortir se sont mués en chenilles processionnaires qui dévorent l’âme des nations et qu’il faut maintenant, alors qu’il est encore, les remettre dans la boite.

C’est notre devoir de maturité, si nous devions penser que nous ne nous le devons pas à nous-mêmes, à l’égard de la postérité.

Karl Popper, dans La société ouverte et ses ennemis (1945), va plus loin : il incrimine Platon, Hegel et Marx comme fondateurs d’un autoritarisme philosophique. Pour Popper, la pensée historiciste — qui prétend lire le destin dans l’histoire — mène au totalitarisme.

Pourquoi ? Parce qu’il me semble que la vraie histoire, celle à laquelle il va falloir s’intéresser, ce n’est pas le seul enchaînement des événements (l’historicité et la chronologie), mais la compréhension de ce qui motive en profondeur les mouvements entre les peuples : rapprochements, conflits, indifférence, menaces. L’idéologie est un guide pernicieux qui sectionne tout en opinion, en polarisation, et rend insoluble le politique dans sa grandeur et sa dévotion à l’Humain.

De ce point de vue, si les gouvernements gouvernent à partir d’intérêts matériels, les grandes nations – celles qui sont appelées à siéger au Conseil de sécurité de l’ONU – œuvrent à un niveau ontologique: elles engagent non seulement leur propre destin, mais aussi celui des autres.

Ce n’est pas la division du monde hérité de Yalta qui devrait déterminer leur rôle. C’est leur capacité à promouvoir l’Union du Monde par des principes supérieurs qui devrait fonder leur place, et leur légitimité, comme membres permanents, ou non, du Conseil de sécurité.

Dans une Organisation ainsi réorientée, la Russie ne ferait pas partie du Conseil de sécurité. Elle ne disposerait pas de droit de veto.

Pour faire écho à Karl Popper, et, aussi, faire sourire : c’est bien la « psychohistoire » qui anime le cycle Fondation d’Isaac Asimov. Hari Seldon, mathématicien visionnaire, y imagine une science capable de prévoir les mouvements de masse de l’humanité.

L’idée est puissante : la philosophie politique de Karl Popper irrigue la science-fiction d’Asimov. Il ne lui manque qu’à rallier le réel par petites touches et grandes volontés. C’est un autre domaine de l’information. Et de la Responsabilité, oui, de la Responsabilité, qui ne peut pas lui être dissociée.

Le sujet du XXIe siècle, comme je l’ai dit et répété sur plusieurs modes, c’est la souveraineté cognitive. C’est elle qui nourrit l’ontologique. Et l’ontologique, c’est la vie. C’est la paix. C’est l’osmose. C’est la mort des idéologies. Ce n’est rien d’autre, finalement, que l’horizon des grands peuples dans les démocraties — qu’elles soient populaires, libérales, ou même encadrées par des monarchies intègres et dignes.

Tant que le capitalisme

sera vu comme une idéologie,

le champ révolutionnaire

restera ouvert

C’est une question majeure – une de celles qui structurent, en profondeur, l’avenir des sociétés humaines. Elle n’est pas un sophisme. Elle ne relève pas d’un exercice académique. Elle touche au support même de la vie en commun, car l’organisation économique est le socle sur lequel repose l’ensemble des activités humaines : produire, échanger, transmettre, coopérer.

Dans cette manipulation, la démocratie devient l’instrument de son propre effritement.

J’ai toujours, depuis que j’ai commencé à parler « véritablement« , considéré que résoudre la France, c’était un peu résoudre le monde.

Parvenir à faire croire que ce socle est une simple construction idéologique, discutable comme n’importe quelle autre, c’est ouvrir le champ principal des subversions. C’est permettre à toutes les doctrines révolutionnaires — marxistes, islamistes, décoloniales, écologistes intégristes — d’avancer en affirmant que l’ordre du monde est, en soi, illégitime.

Or, il faut rappeler ici un fait fondamental, souvent ignoré en Occident : la Chine, sous direction du Parti communiste chinois, n’a pas rejeté le capitalisme. Elle l’a adopté. Non pas comme idéologie, mais comme outil d’efficience et de projection de puissance. Le Parti n’a pas abdiqué son monopole. Il ne garantit ni la liberté de conscience, ni la démocratie pluraliste, ni la liberté d’expression. Mais il organise une économie de marché moderne, avec des mécanismes sophistiqués de production, d’investissement, de circulation du capital, de propriété privée.

Le Parti communiste chinois ne fait plus d’idéologie. Il fait du commerce. Et de ce point de vue, il dément radicalement le récit révolutionnaire selon lequel le capitalisme serait intrinsèquement bourgeois, aliénant, incompatible avec la souveraineté populaire. Le PCC prouve, chaque jour, que le capitalisme n’est pas une idéologie. C’est un cadre, un vecteur de puissance et d’efficacité économique, un moyen de faire circuler l’énergie humaine et de fonder la valeur et l’échange de valeur.

En ce sens, la critique occidentale vis-à-vis de la Chine mérite d’être relue. Non pas pour absoudre le régime de ses violations, mais pour comprendre ce que signifie cette acquisition sans conversion. Le modèle chinois déjoue le schéma dialectique du marxisme. C’est éminemment intéressant.

La Russie, à l’inverse, rejette ce modèle. Elle combat le capitalisme non seulement comme structure économique, mais comme système de valeurs, comme imaginaire occidental, comme danger pour l’identité du peuple russe. Elle le diabolise en bloc, dans un récit qui associe libéralisme, démocratie, droits de l’homme, diversité culturelle et dégénérescence morale. Ce faisant, elle alimente une vision contre-civilisationnelle, qui séduit tous les courants de la réaction contemporaine.

C’est pourquoi il est si important de clarifier ce point. La contestation du capitalisme comme cadre régulier de la vie humaine alimente tous les courants révolutionnaires, quelles que soient leurs couleurs. La Chine y apporte un démenti strict, auquel nous avons, peut-être à tort, refusé de prêter attention — par réflexe idéologique ou orgueil géopolitique.

Tant que le capitalisme – le libre marché – sera vu comme une idéologie, le champ révolutionnaire restera ouvert. Il doit être éteint. L’intelligence des jeunes et moins jeunes doit se consommer et se nourrir sur des sujets plus importants pour l’espèe humaine.

Le marxisme – et la culture qu’il a inoculé en Russie post-soviétique – est une dialectique : pour être la solution, il lui faut ériger le capitalisme en « problème », donc en idéologie. Le communisme se présente comme la « science » de l’Histoire (matérialisme dialectique) là où il accuse le capitalisme d’être « croyance », « bourgeoise », « aliénante ».

Le réalisme économique est antérieur à toutes les idéologies. Sans réalisme économique, contreparties, monnaie fiables, contrôle de l’inflation, le marché s’effrite, les révolutions industrielles s’éteignent dans l’archaïsme. Le capitalisme peut être vécu comme un pragmatisme, ou sacralisé en dogme. Le communisme a eu besoin de poser le capitalisme comme une idéologie pour en être l’antithèse.

La question n’est donc pas seulement dialectique. Elle est ontologique et stratégique : car si le capitalisme n’est pas une idéologie, mais la structure qui permet le fonctionnement d’un marché (ce à quoi le PC Chinois semble s’être résolu), alors c’est peut-être le marxisme révolutionnaire et ses avatars qui perd son statut d’alternative historique — et devient le vrai fantasme.

C’est à l’université, et à sa stricte lucidité sur les matières, aux Académies, de remettre les pendules – de ce qui est établi et de ce qui ne l’est pas – à l’heure. Elles ne sont pas la chambre d’écho des passions profanes ni des complaisances gagnées, à un titre ou à un autre. Elles gèrent le sacré du savoir et de ce à quoi le peuple peut se fier. Dérégler ce principe produit de malheur.

Nous ne sommes pas obligé

de lire ce que les journaux racontent.

Il faut chercher à lire

ce que des puissances essaient d’écrire

dans l’actualité

pour faire dire à l’Histoire

ce qu’elles veulent.

La France est devenue un concentré de crises sociales et politiques permanentes. Pourquoi?

Il n’est pas possible d’évoquer la refondation sans traiter le cas français. En tant que citoyen, je constate aujourd’hui que le pacte social est devenu le théâtre de surenchères revendicatives. Face à l’appel populaire issu de réseaux comme #BloquonsTout ou #Mobilisation10Septembre2025, on assiste moins à une révolte spontanée du peuple qu’à une convergence programmée entre les populismes de l’extrême gauche et ceux de l’extrême droite.

Ceux-ci ont trouvé un agenda commun : exploiter la frustration diffuse et montée, avec l’aide des réseaux sociaux et d’un système d’information cyclopéen, en mayonnaise pour agglomérer des revendications disparates. Le spectacle ressemble à de la démocratie. Mais c’est une tyranie qui l’organise.

L’objectif, c’est de créer un climat de paralysie civile susceptible d’ouvrir l’espace politique à des forces officiellement antisystème, mais implicitement instrumentalisées par des influences extérieures comme celles venant de Russie.

Ce que révèle cette dynamique : la colère sociale est devenue un masque. Derrière la façade des revendications légitimes, s’organise une subversion délibérée du consentement démocratique. L’appel à « paralyser le pays », formalisé, organisé et parfois crypté, témoigne moins d’un besoin réel que d’un calcul politique. Cette agitation sert de rideau de fumée aux enjeux majeurs de sécurité nationale, tels que la réaction à l’agression russe ou la résilience démocratique face aux tentatives de déstabilisation.

Il ne s’agit plus de dire si mon voisin protestataire est sympathique ou non : il l’est probablement. Il s’agit de comprendre d’où vient cette colère, où elle mène, ce qu’elle nourrit, et par qui elle est nourrie.

A la fois sur la question sociale, sur la question de la laïcité, si typique, sur la question constitutionnelle qu’offre la Ve République, sur la mémoire coloniale, post-coloniale, sur la grandeur, enfin, et sur la souveraineté, etc. La France est un précipité d’universalisme que contrarient, délibérément, des puissances étrangères, et, particulièrement, qui en, après avoir échoué à convaincre par le charme et la persuasion, a fait son ennemi pour faire sauter cette République si fière, droite et indocile. Pour y parvenir, rien de tel que lui imposer le règne des galimatias.

La France : clé de voûte européenne et terrain de recomposition idéologique

La France tient un rôle essentiel dans la défense de l’ordre international face à l’hégémonie russe. Par son histoire, son ancrage dans la construction européenne, elle est aujourd’hui la clé de voûte du système continental. Emmanuel Macron l’a réaffirmé : en étendant en principe le parapluie nucléaire français sur certains pays européens, la France affirme une posture stratégique inédite — une garantie de sécurité collective assumée sans dilution immédiate de sa souveraineté nucléaire. En écho, Marine Le Pen — quelques mois après les législatives — s’est engagée, dans l’hypothèse d’une alternance, à graver dans la Constitution française l’exclusivité de la dissuasion nucléaire aux seuls intérêts nationaux, refusant toute logique de partage ou d’intégration européenne de la dissuasion.

Ce positionnement fait de la France une ligne de résistance non seulement géopolitique, mais idéologique : elle incarne une voie souveraine, européenne, et singulière dans son statut de puissance responsable.. Mais c’est aussi là que se concentrent les forces contradictoires.

On peut comprendre, aussi, le désordre politique et social qui s’est progressivement emparé de la France depuis les années 1990 si l’on regarde le quantum des dynamiques, non le seul croisement de discours isolés. Nous ne sommes pas obligé de lire ce que les journaux racontent. Il faut chercher à lire ce que des puissances essaient d’écrire dans le cours de notre actualité pour faire dire à l’Histoire ce qu’elles veulent y voir imprimé et qui est conforme à leur intérêt plus qu’au nôtre. C’est de l’écriture sympathique.

Si nous adoptons, ce qui réclame – il est vrai – un effort de désolidarisation aux apparences et revendications, on peut concevoir que ce chaos n’est pas l’effet d’un atavisme populaire ou d’une passion politique absolutiste, brandie comme une fierté.

Si ce n’est pas le cas, c’est soit de l’inconséquence démocratique, mais il n’est pas impossible que ce soit la conséquence d’une stratégie ciblée visant à transformer la France – cette grande République, flattée par le souverainisme, effrayée par l’immigration, méfiante des travailleurs étrangers – en l’obstacle principal à l’osmose européenne en nourrissant ses démons intérieurs.

On peut lire l’histoire de ces trente dernières années avec un prisme.

Il n’est pas plus illégitime qu’un autre. Le Réel ne lui donne pas tort, il me semble.

Ce qui se joue, aujourd’hui, n’est pas tant une résistance spontanée qu’un frein politique orchestré : la France est rendue coupable de sa propre grandeur, et sa souveraineté — autrefois célébrée — est retournée en stratégie de division idéologique.

Dans ce cas, la démocratie est pervertie. Elle est noyautée par ses ennemis. Elle doit s’émanciper des forces qui manoeuvrent ses foules et son esprit.

C’est probablement la dernière chance. Tous les ressorts sont tendus. Celui qui lâche est perdu.